Сюжет V

В конце октября умерла от

легочной недостаточности наша бывшая соседка по Москалевке Сима Рувимовна

К., или тетя Сима. Ей было намного больше семидесяти, и она всю жизнь кашляла,

но впервые тетя Сима показалась мне старой, когда я увидела ее на больничной

койке за несколько дней до смерти. Ее муж, Иван Терентьевич, полуслепой

ветеран войны и труда, был все время рядом, даже ночевал в ее палате. Отлучался

с утра ненадолго, чтобы скупиться и приготовить что-нибудь для больной. Но

тетя Сима уже почти ничего не ела.

- Симочка, - говорил

он ей,- Симочка, ну чего тебе, Симочка?

- Ванечка, ничего,

Ванечка, - отвечала она ему.

В ту ночь, когда

она умирала, всегда уравновешенный дядя Ваня кричал на врачей:

- Ну что же вы стоите? Делайте что-нибудь,

вы разве не видите, что нужно спасать человека!?

- Ее уже нельзя

спасти - она не дышит.

Тогда дядя Ваня упал на кровать и стал дышать

тете Симе в рот: делать искусственное дыхание.

- Мужчина, - пожалела его молоденькая сестричка,

- мужчина, напрасно вы это делаете, ваша жена умерла.

Иван Терентьевич вскочил на ноги:

- Убийцы! - закричал он. - Что вы можете? Ничего

вы не можете! Человека спасти не можете! Уходите все отсюда, оставьте меня

с ней!

Медики удрали, следом выскочила соседка по

палате. Дядя Ваня заперся и никого не впускал. Так продолжалось до самого

утра, пока не начал ходить транспорт, и не приехал срочно вызванный по телефону

Марик-младший с женой и не забрал деда домой.

Я узнала о тети симиной смерти только неделю

спустя и сразу же отправилась к Ивану Терентьевичу в свой родной москалевский

двор.

Я увидела его возле калитки, где он искал свою

кошку. Мы обнялись и поцеловались. Потом сидели рядышком на знакомом мне

с детства диванчике, перебирали старые фотографии и вспоминали минувшее.

Оказалось, что в наших воспоминаниях есть много нестыковок. Но прошлое вставало

перед моими глазами яснее и ярче, чем события вчерашнего дня. Говорят, это

особенности склеротической памяти...

И знаете, что

мне вдруг пришло в голову? Может, не зря все именно так и устроено? Может,

не случайно в осенние годы жизни вдруг оживают наши детские опыты? Может,

сейчас самое время их осмыслить, сравнить с последующими, уже обширными,

взрослыми опытами, разгадать загадки прошедших дней? Вообще-то, я собиралась

написать только про тетю Симу, а получились:

Чужое окно.

Харьков. 70- ые годы.

|

ЗАПИСКИ СКЛЕРОТИЧНОЙ.

или

Осенний этюд

|

Светлой памяти Симы Рувимовны К.

Дорогие читатели!

Сейчас я открою вам свою тайну.

Я не русская. И не еврейсая. Не украинская и не харьковская. Я москалевская.

Моя родина - Москалевка. Возможно, только потому, что существует на свете

Москалевка, мне понятен смысл слова “родина”.

Стоит только перейти через висячий

мостик и ступить на другую сторону набережной, как сердце начинает прыгать:

я дома, я на родине!

По харьковским меркам Москалевка

- довольно старый район. Он застраивался, примерно, в то же время, что

улицы Конторская, Грековская, Клочковская и т. д. Когда-то в этом районе

жили лавочники, ремесленники, мастеровые. А еще там стояли казармы. Отсюда

название - Москалевка. "Москалями" на Украине называли русских солдат. Но

это, так сказать, официальная версия. Согласно местной фолькльорной традиции,

район носит имя своих основателей - лихих евреев Моськи и Левки. Во времена

моего детства ходило множество анекдотов об их приключениях. Сейчас эти анекдоты

кажутся мне дурацкими, но в пятидесятые годы Моська и Левка были у нас не

менее популярны, чем впоследствии Петька с Василием Ивановичем .

И вот я прохожу мимо зеркального

цеха, мимо школы. Улица Марьинская, Столярный переулок... Домишки в один-два

этажа, объединенные двориками - маленькими, уютными, тесноватыми... Дровяные

сарайчики, жалкие палисаднички, угольная пыль. Запахи помойки и дворовых

уборных. Множество бродячих кошек, которые разгуливают по крышам, дерутся,

орут, занимаются у всех на глазах любовью и вносят свой неповторимый оттенок

в местный букет ароматов. Булыжные мостовые, обветшалые деревянные заборы,

облупившаяся краска...

И все же, что-то было и есть в этих

двориках - что-то необыкновенное, загадочное, неизменно меня привлекавшее

и влекущее! Как будто многие прошедшие здесь жизни оставили в их пространствах

свой светящийся след. Не призраки прошлого, нет! - живое сияние родительской

и супружеской любви, младенческие восторги, первые удивления ребенка;

влюбленности, добрые устремления, надежды, - они продолжают существовать.

А боль, гнев, предательства, обиды; ложь и потери; ужасы минувших времен

- все это волшебные пространства москалевских двориков преобразили в мимолетные

тени печали, в горьковатый привкус - смысл, загадку и очарование этих мест.

В новых районах я ничего такого

не ощущаю. Может, через сотню-другую лет что-нибудь там и проявится. Но

покамест свирепые сквозняки выдувают из широченных бетонных пролетов все

человеческие эманации…

Мой родной двор

был одним из вышеописанных. Находился он в переулке Джерело (бывш. Дроздовский)

и объединял всего лишь два дома; в одном из которых, двухэтажном, жила наша

семья. В конце прошлого века его построил богатый лавочник Илья Никифоров.

Дом был крепкий, красного кирпича, выдержал две войны и только чуточку треснул.

На первом этаже располагалась лавка, которую охотно посещали проезжие извозчики;

к лавке примыкали служебные помещения и склады. Во дворе была уборная с

канализаций, помойка, сараи и колонка, из которой вышеупомянутые извозчики

набирали воду для своих лошадей. Платили по полкопейки за ведро. А в просторной

квартире на втором этаже дома жил хозяин с своей женой Екатериной и единственной

дочерью Ольгой. Перед Первой Мировой войной юная и своенравная хозяйская

дочь вышла замуж за студента реального училища, кроткого и миловидного отличника

Ванечку Потапова, старшего брата моей бабушки, тогда совсем еще маленькой

девочки. Их отец, а значит, мой прададушка, был всего лишь мелким служащим

в банке и имел большую семью. Никифоровы считали этот брак мезальянсом. У

родителей был на примете какой-то богатый жених, и они не дали Ольге своего

благославения. Так что молодым пришлось уйти на съемную квартиру. Ванечка

зарабатывал на жизнь уроками. Но после рождения первого ребенка, насколько

мне известно, лелина семья (близкие называли Ольгу Лелей) вернулась под

родительский кров.

Если бы Илья и Екатерина

Никифоровы могли тогда заглянуть в ближайшее будущее, то они бы порадовались

выбору своей дочери - ведь способный инженер-путеец, почти пролетарского

происхождения, впоследствии профессор транспортного института - далеко не

самый плохой, по советскому времени, вариант. К тому же, он всю жизнь был

предан своей умной властной Леле, как, впрочем, и она ему. И еще бы они узнали,

что большевики закроют лавку, национализируют дом, плотно заселят хозяйскую

квартиру и прочие помещения, так что ко времени начала моего повествования

- а это были первые годы после Великой Отечественной - дом, предназначенный

некогда для одной семьи, вмещал в своих стенах, примерно, человек двадцать,

разного пола, возраста и национальности. Расскажу о каждом по-немногу.

Начну с родного второго этажа. Там на косяке

входной двери красовались два звонка с приклеенными внизу бумажами. На одной

из них было написано: "Потаповы, Кузнецовы", на другой - " Коган, Вернер".

Семья наших родственников,

Потаповых-Кузнецовых, включала в себя две супружеские пары: пожилую -

Ивана Андреевича с Ольгой Ильиничной, - и молодую - Тамару с Тимофеем

- младшую дочь и зятя. Потом родилась Лека Кузнецова, потом Милочка...

Но мои кузины были по сравненению со мной крошками, и потому соседи-ровесники

были мне тогда намного ближе. А еще у Кузнецовых постоянно жила какая-нибудь

прислуга-нянька. Семья занимала три комнаты с кухней и верандой. Ольга

Ильинична, вопреки законам времени, прожила свою жизнь хозяйкой. Даже дети

чувствовали, что ни один из жильцов ей здесь не ровня. Я называла Ивана

Андреевича "дедушка Ваня", но сказать Ольге Ильиничне "бабушка Леля", у

меня бы просто язык не повернулся. Взрослые могли судачить за глаза о ее

барских замашках, но возражать ей никто бы отваживался.

А "Коган-Вернер" - это как раз наше семейсво.

"Коган" - мы с отцом, а "Вернер" - мама с бабушкой. Дело в том, что мой

дедушка со стороны матери был наполовину немец. За четыре года до моего

рождения он погиб на войне с немецко-фашистскими захватчиками. Когда восемнадцатилетняя

Оленька Потапова выходила замуж за Василия Вернера, она ужасно радовалась,

что теперь у нее будет такая красивая иностранная фамилия. Впоследствии

эта фамилия стала причиной дополнительных сложностей в ее жизни. В эвакуации

их с моей мамой чуть не засадили в лагерь для интернированных немцев.

А моя мать, юная красавица и бесприданница

Торочка Вернер, согласившись, наконец, стать женой Бориса Когана, молодого

ученого и сына знаменитого на весь Харьков хируга, профессора Исая Соломоновича

Когана, решила не менять шило на швайку. В первые послевоенные годы было

уже непонятно, которое из зол следует считать меньшим. Насколько я понимаю,

дедушка и бабушка Коганы не были в восторге от этого брака; во всяком случае,

в профессорских хоромах на одной из центральных улиц города - с ванной, прислугой;

с картинами на стенах, столовым серебром, фарфором и хрусталем; с автомобилем

и наемным шофером, для молодых места не нашлось. Мой отец ушел жить в приймы

в москалевскую коммуналку, где было помойное ведро за занавеской, примус

в коридорчике и дворовой сортир. К началу моего повествования в двух смежных

комнатах кроме нас четверых проживала еще моя прабабушка Прасковья Васильевна

и домработница Татьяна. Но по тогдашним меркам это было не так уж плохо.

Родители принимали многочисленных гостей, и те даже находили место, чтобы

плясать под патефон.. Когда появился телевизор, к нам по вечерам стали приходить

соседи. Сидя перед экраном, они лузгали семечки и плевали на пол. Бабушка

выметала потом целые горы лушпаек.. Какое-то время у нас жил бабушкин племянник,

приехавший с Урала учиться в институте. Если из деревни приезжали татьянины

родственники продавать на базаре мясо, то и они подолгу останавливались у

нас. Это считалось нормально.

И еще на нашем этаже обитал друг моего детства

Вовка и его мама тетя Нюра. Они обходились без звонка и занимали одну маленькую

комнату, а нюрин примус стоял в коридоре рядом с нашим. Вовка был единственным

во дворе мальчишкой и предметом нежных чувств всех девчонок, включая самых

маленьких.

На первом этаже

возле парадного входа жили тетя Сима, дядя Ваня и Марик. Но о них я расскажу

позже. Их соседкой по коммуналке была хорошенькая старушка Кока, у которой

на трюмо стояли маленькие нарядные куколки, объекты моего тайного вожделения.

А в помещениях бывшей лавки располагалась другая

коммуналка. Там обитала большая искусница, художница, вышивальщица и кулинарка

Зоя Николаевна, которая казалась мне чем-то вроде золушкиной феи. Половину

ее крошечной комнатки занимал концертный рояль. А кроме этого, там были

занавеси, подушки и покрывала, вышитые крупной шелковой гладью. Богатые диковинные

рисунки Зоя Николаевна придумывала сама. А еще для меня и Леки Кузнецовой

она сооружала потрясающие новогодние костюмы, расписывала их бронзой и серебром,

расшивала бусинами. На утренниках мы получали первые призы. В течение целого

года Зоя Николаевна откладывала деньги с мизерной пенсии, чтобы отпраздновать

осенью свой день рождения. На пир она приглашала самых близких ей соседей,

в том числе наше семейство, и потчевала нас такими блюдами, какие, наверное,

только царь и едал. Это была настоящая барская кухня. Мне никогда уже не

узнать, где она научилась так готовить.

В той же квартире проживала совершенно ископаемая

супружеская чета - Симочка (не путать с тетей Симой) и ее муж Ефимчик. Оба

в одинаковых больших очках, с одинаковыми большими красными носами, а у

Ефимчика еще и палочка. Они всегда ходили только вместе, обязательно под

ручку, улыбаясь, немного пританцовывая и совершенно не меняясь с течением

времени. Скромную жилплощадь делил с ними племянник Юда (в миру Юра), старый

холстяк, человек совершенно не заметный.

Зато другую часть

бывшей никифоровской лавки занимала личность весьма примечательная. Это

была известная всему переулку тетя Шура, женщина мрачная и неприветливая.

Про нее говорили, будто она верующая, может, даже баптистка (!). Вход в ее

владения располагался в самом конце двора, возле уборной. Там за серой дощатой

загородкой свирепо лаяли здоровенные дворняги. Их было штуки две или три.

Мы, дети, боялись этих дворняг, боялись тетю Шуру. Для нас она была чем-то

вроде Бабы-Яги. Ее кудрявую дочку Зину во дворе считали красавицей и очень

жалели: мать держала ее в черном теле и не разрешала встречаться с мужчинами.

"Она у меня будет Христовой невестой" - хвастала тетя Шура. «Но нельзя

же так! - пробовали возражать наши женщины, - сами-то вы, небось, и замуж

сходили, и ребенка родили!" " Дура была!" - коротко отвечала та. Работала

она то ли уборщицей в столовой, то ли санитаркой в больнице. Возвращаясь со

службы, тянула на себе огромные мешки с объедками, предназначенными для ее

многочисленных питомцев: больных и калечных собак и кошек. Она подбирала их

по всей округе и тащила к себе в дом. После выздоровления звери уходили жить

на вольные хлеба, но не забывали свою благодетельницу. Они часто навещали

ее, правда, не совсем бескорыстно. У тети Шуры всегда было припасено для них

что-нибудь вкусненькое. Поэтому во дворе буквально кишмя кишили коты и кошки

со всей Москалевки. Им очень нравилось to make свою love на крыше нашего

сарая. В воздухе стояло специфическое амбрэ. К тому же, попадались блохастые

и лишайные экземпляры. Жильцы тихо роптали, но связываться с Шурой, по-моему,

опасалась даже сама Ольга Ильинична.

И вот однажды,

когда мы, маленькие, рылись возле сарая в угольной пыли, а тетя Шура со своим

мешком проходила мимо, какая-то соседка все же набралась храбрости и выпалила:

- Безобразие!

Шура, до каких пор будет продолжаться это безобразие! Давно уже пора закрыть

эту кошачью богадельню - ваши звери весь двор нам загадили!!!

- Что, звери вам

мешают? - завопила Шура в ответ низким зычным голосом, - Гадят, говорите?

Неправда! Мои звери чистые! Это люди всю землю загадили! Воздух отравили,

воду запакостили! Вы думаете, что это вам даром пройдет? Эти ваши трубы,

вонючие заводы... Скоро, скоро Господь очистит Землю!

И швырнув свой

мешок прямо в пыль под ногами, тетя Шура с вдохновением пророка стала открывать

перед нами жуткую картину грядущей, как теперь говорят, экологической катастрофы.

Уронив свои детские совочки, мы

замерли от ужаса. А тетя Шура, окончив свои речи, подняла мешок и гордо

проследовала к себе за загородку.

Но никто из взрослых не обратил

тогда внимания на ее предостережения - что, дескать, возьмешь с темной

забубеной бабы! Слушать смешно, спорить глупо. Ведь в доме столько умных,

образованных людей - профессор Потапов, например, или доцент Коган, который

два института окончил. Тимофей Кузнецов тоже доцент, а его жена - без пяти

минут кандидат. И все они твердо убеждены, что главное - это индустриализация,

и благодаря ей, у нас скоро настанет хорошая жизнь. А таких, как Шура, видно,

уже не перевоспитаешь.

А еще в нашем дворе стоял небольшой

одноэтахный домик, в котором жила моя подружка Янка Фельдман и ее дедушка

с бабушкой. Янкина мама со своим вторым мужем, который приходился сводным

братом тете Симе, уехала куда-то в Добасс, и там родился их общий сын

Игорь.

Янку же она родила в чуть ли не

в день собственного семнадцатилетия. Папа был немногим старше. Семейная

жизнь у них не сладилась, янкина мама была еще слишком молода для материнских

обязанностей, и девочку воспитывала бабушка, которой, кстати, ко моменту

рождения внучки исполнилось тридцать шесть. Своего деда Янка называла папой.

А настоящего папу строгая бабушка лишила даже права свидания с дочкой. Рассказывают,

будто он тоже был москалевский, жил неподалеку и, когда Янка была еще совсем

крошкой, не раз умыкал ее с нашего двора, приманив сладостями или игрушкой.

Инспиратором этих акций была его мать, вторая янкина бабушка. Обнаружив пропажу,

первая бабушка, призвав на помощь соседей, с громкими стенаниями отправлялась

отбивать свое сокровище. Я была не намного старше, и потому ничего этого

не не помню. Потом, говорят, папаша завел новую семью, и его интенрес к

дочке остыл навсегда. Во всяком случае, в нашем сознательном возрасте никаких

похищений уже не происходило.

Янка была смелая девчонка, она

затевала всякие проказы, таскала меня дразниться в чужие дворы и с первого

класса начала влюбляться в мальчиков.

Вовка, Янка и Наташка

- нас было трое послевоенных детей-погодков: Вовка на год старше меня, а

Янка - на год младше. Ни у кого из нас не было ни братьев ни сестер: все

вовкины умерли от голода где-то далеко, в России, задолго до его рождения;

янкин младший брат рос в Донбассе, а я была одна у своих родителей, так

же, как и моя мама. Единственная сестра отца, много раз выходившая замуж,

не имела детей - так что самыми близкими по крови для меня были троюродные..

Вот так и получилось, что мы, трое, стали братом и сестрами друг для друга.

А старшим братом был для нас тети симин Марик. Это теперь, почти сорок

лет спустя, я нашла слова для определения наших с ним тогдашних отношений,

а в то время мы просто тянулись к его доброте и гордились его силой.

Марик учился в институте

и чертил на доске с роликовой рейсшиной; умел делать плиссерованные юбки

в специальных формочках (у тети Симы был патент и они подрабатывали вечерами),

Марик был альпинистом, ходил в горы, пел под гитару смешные песни, у него

были шумные веселые друзья.

- Мароша, хороший! - вопили мы, хором, увидев

в проеме входной калитки его плечистую фигуру; неслись к нему со всех ног

и тут же дружно на нем повисали.

- Мароша, хороший, закинь меня на крышу!

- И меня!

- И меня! Меня первого!

- Стыдись, Вовка, ты же мужчина! Тебе следует

пропускать вперед прекрасных дам!

Он поднимал нас по очереди легко, как котят;

долго кружился с каждым, потом делал вид, будто подбрасывает вверх. Мы визжали

от удовольствия и просили еще и еще.

- Хватит, имейте совесть, ребята!

Но мы продолжали канючить хором, и я не помню

случая, чтобы он нам отказал. Когда мы ссорились между собой, то шли к Марику,

чтобы он нас рассудил по справедливости. Его решение было для нас законом.

Он не смеялся над нашими проблемами, он принимал нас всерьез. Он учил нас

своим альпинистским песням, он разрешал лупить себя животу, как по боксерской

груше. Мы колотили изо всех силенок и визжали от боли - пресс у нашего

Марика был, как железная стена...

Знаете, на кого был похож наш Марик? На Джо

Дассена. И лицом и статью. Наверное, если бы он тоже родился и вырос во Франции,

это сходство могло бы быть разительным. Но, обитатель других пространств,

он был начисто лишен мягкости черт и плавности движений. Черты его лица казались

преувеличенно резкими, в плечах у него была косая сажень, крупный мощный

костяк, стальные мышцы и улыбка ребенка... Марик был и остался для меня воплощением

мужественности и доброй силы.

Семья у них, как

я теперь понимаю, была дружная, веселая и простая. Дядя Ваня, Иван Терентьевич,

(не путать с Иваном Андреевичем) после демобилизации пошел работать на хлебозавод.

Впоследствии он стал его главным инженером. Тетя Сима в то время работала

там же - то ли плановиком, то ли бухгалтером. Она была вдовой - папу Марика

убили на войне. Они с дядей Ваней поженились, и тот стал мальчику отцом.

Взрослые говорили, будто в детстве Марик доставлял родителям много хлопот.

Не было по соседству ни одной крыши, ни одного дерева, на которые он не

попытался бы взобраться. При этом, не раз ломал руки и ноги, но как только

косточки сратались, снова принимался за старое. Никакие уговоры на него

не действовали, и бывало так, что сразу же после разъяснительной беседы

дяде Ване приходилось мчаться куда-то сломя голову, чтобы снять мальчика

с очередной крыши или забора, пока тот не свернул себе шею.

Мне нравилось

бывать у них в квартире, даже если Марика не было дома. К ним вседа можно

было явиться запросто, и они были рады. Дядя Ваня называл меня: "Наталка

ребристая", сажал к себе на колени и пытался чем-нибудь накормить. Янку он

прозвал "Тяптей", а она любила вылавливать ручонками картошку из его супа.

Но с какого-то времени бабушка запретила ей ходить к тете Симе. О том, что

произошло в их семьях, я узнала значительно позже. Эта история, если ее

можно уже считать завершенной, достойна изложения в виде настоящей саги.

Там была дружба, ставшая враждой, страсть, разделившая навсегда детей одного

отца; месть, непримиримое противотояние двух родов, вынужденная разлука

юных и любящих, разбитые сердца, изломанние судьбы... Я могла бы, конечно,

изложить здесь эти драматические события, но мне кажется, я не имею на

это права…

Лучше познакомлю

читателя с географией моего родного двора: маленького даже по москалевским

меркам и, по сравнению с другими дворами, незатейливого на вид. Но это только

на первый взгляд. Для нас он был полем исследований и постоянных открытий.

Пространство двора включало в себя несколько совершенно разных и по-разному

интересных зон.

Первая тянулась

от калитки до стены сарая. Это была сквозная, проходная, транзитная зона.

Там все было известно, вполне спокойно, но как-то неуютно. Мы никогда не

играли в этих местах. Для игры нам служила следующая зона - закопелок, образованный

стенами сараев, бухточка дворового подъезда и лавочка под тети коконым

окошком. Там было темновато, грязновато, но в то же время - уютно; там мы

чувствовали себя в полной безопосности.

Сразу за углом

начиналась третья дворовая зона. В этом месте было светло и чисто, но как-то

напряженно. Там была лестница, ведущая в никуда. Буквально, в никуда: бетонный

марш упирался прямо в глухую деревянную стену. С лестницы было интересно

прыгать, каждый раз взбираясь на все более высокую ступеньку. И еще на ступеньках

было удобно растирать кирпичние обломки для кукольного борща. Но играли

мы на лестнице крайне редко - только в те дни, когда вдруг четко осознавали:

сегодня можно! И всякий раз такая игра становилась для нас важным событием.

Сразу за лестницей располагалась

дверь в таинственные владения Зои Николаевны, одновременно влекущие и

пугающие. Мы предпочитали обходить эту дверь, тем более, что прямо от

нее начиналась тропинка в мрачное тети шурино царство, где, наверное,

была изба на куриных ногах, заколдованные растения, томящаяся в плену

красавица и злые нечистые звери. Мы даже глядеть в ту сторону боялись.

Неподалеку от входа в янкину квартиру

в наш двор выходили чужие окна. В них иногда появлялись незнакомые фигуры,

по вечерам зажигался свет. Нам казалось, будто это окна в другой мир - непостижимый

для ума и недоступный для воображения. А посему, этот мир и его обитатели

не вызывали у нас даже любопытства.

Спустя много времени, я смекнула,

что эти окна принадлежали людям,которые жили в том же домике, что и Янка,

но только вход к ним находился в соседнем дворе.

Янкина квартира,

так же как и наша, состояла из двух смежных комнаток. Но им принадлежала

еще и кухонька, в которой хронически пахло фаршированной рыбой. Существенную

часть кухоньки занимала чугунная ванна. Зимой в ней полоскали белье, а летом

янкина бабушка наливала в ванну теплую водичку и сажала туда нас вдвоем с

Янкой. Это было блаженство, сравнимое, разве что, с совместными трапезами,

которые иногда устраивали нам во дворе наши бабушки, установив детский столик

под чахлым американским кленом, или с праздником новогодней елкой у Кузнецовых.

В доме у Кузнецовых-Потаплвых всегда было светло

и красиво. Там на диванах лежали шелковые покрывала и подушки, вышитые руками

Зои Николаевны, в стеклянном шкафу стояла праздничная посуда и затейливые

безделушки, привезенные из Китая дядей Тимофеем. (Он несколько лет обучал

тамошних студентов каким-то железнодорожным наукам). Там был даже именной

чайный сервиз с китайскими птицами и иероглифами. Дядя Тимофей говорил,

что на сервизе написано: "КУ - ДЗНЕ - ЦОФ". Были книжные полки до самого

потолка, и одну из этх полок занимала "Библиотека приключений", которой я

регулярно наслаждалась во время своих детских болезней. Елку они ставили

огромную, наряжали ее фантастически богато, и я всегда с трепетом ждала,

когда меня пригласят на нее поглядеть и ужасно боялась, что обо мне забудут.

Но такого никогда не случалось. А однажды я даже встречала там Новый год

вместе со взрослыми, наряженная в свой карнавальный костюм Искусственного

Спутника Земли. Тимофей, как всегда шутил, тетя Тамара, и мы вместе с ней,

смеялись, а во главе стола восседала Ольга Ильнична, величественная, как

вдовствующая королева. Напоследок мы пили волшебный китайский чай, благоухающий

весенними цветами жасмина.

В этой квартире, вообще, всегда хорошо пахло.

Это не был запах вкусной пищи, это был аромат тетиных духов, сухих лепестков

и сладковатый дух, исходивший от "конфетного дерева". У Ольги Ильиничны

стояла в вазе веточка с мелкими красными сухими ягодками, и она говорила,

будто это веточка с конфетного дерева. Один раз она даже дала мне попробовать

ягодку. С тех пор я стала мечтать о повторении блаженства.

Ольга Ильинична была первым человеком, который

поведал мне о том, что Вселенная бесконечна. Потрясенная этой информацией,

я мучительно пыталась представить себе Бесконечность, закрывала глаза

и устремлялась мыслями в глубь миров, надеясь там ее обнаружить. Но вместо

этого на экран моего сознания выплывало строгое лицо Ольги Ильиничны, с которым

по сей день у меня ассоциируется понятие "бесконечность".

Еще одним увлекательнейшим занятием были наши

с Вовкой воображаемые путешествия. Когда его мать, ночная санитарка, уходила

на дежурство, мы переворачивали в их комнате стол, усаживались в него, как

в лодку, и преобразив тети нюрину бельевую палку-мешалку в весло, принимались

усердно грести в мутных водах Амазонки, а может, другой какой реки. К вечеру

уставшие путники устраивали привал на берегу и раскидывали палатку. Для

этой цели стол ставили опять на четыре ноги. Там в тепле и уюте мы готовили

ужин, располагались на ночлег, и наутро снова отправлялись в свой опасный

путь. Эти циклы продолжалось до тех пор, пока бабушка не уводила меня домой

кормить ужином и укладывать в кроватку.

Но если подобные

игры вполне удовлетворяли мою жажду приключений, то Вовке, по-видимому,

этого было маловато, и он нашел себе еще одно увлекательное занятие.

С некоторых пор у соседей стали пропадать деньги.

Раньше их кидали, где попало, и ничего, А то вдруг: как плохо положишь -

так больше и не сыщешь. Стали вычислять преступника. Не буду здесь развивать

весь детективный сюжет. Короче говоря, исключив всех других подозреваемых,

следствие остановилось на Вовке. Вина его была доказана, и последовала

расправа. Тетя Нюра устроила ему жестокую порку. Порка охладила на какое-то

время вовкин пыл, но потом снова стали случаться пропажи с последующими

экзекуциями.

Вообще, тетя Нюра была женщина нервная. Вследствии

тяжелых испытаний, через которые ей довелось пройти - во время голода она

потеряла мужа и нескольких детей. Кто был вовкиным отцом, никто не знает.

На первый взгляд Нюра казалась невозмутимой, но, случалось, из-за вовкиных

проделок она впадала в такую ярость, что взрослые иногда просто опасались

за его жизнь.

- Мама об меня вчера два веника сломала! -

хвастался Вовка на другой день перед девочками, улыбась до самых ушей.

Но во время расправы всем нам было не до смеха.

Из-за запертой двери неслись нюрины проклятия, тяжелые звуки ударов, вовкины

рыдания и мольбы о пощаде. Слушать это было невозможно.

Сначала в коридор выходила моя бабушка:

- Нюра, - начинала

увещевать она,- ну хватит, не нужно, вы же его убьете.

Вопли продолжались

с прежней силой. Под дверью уже канючили Татьяна с моей матерью, когда лопалось

терпение у отца, и он, оставив очередную диссертацию, вылетал в коридор

и принимался лупить по двери кулаками.

- Нюра, сейчас

же откройте, или я все здесь к черту разнесу!!!

Мой отец был мужчина

грузный, гневливый и физически очень сильный, так что вполне мог исполнить

свою угрозу. Но даже это не производило на Нюру никакого впечатления. И вот

в конце концов, когда отец, казалось, наносил последние удары по двери,

а Нюра - по Вовке, потому что тот визжал так, как будто наступает его конец,

на поле боя появлялась Ольга Ильинична. Достаточно было одного слова,

произнесенного ее негромким властным голосом, как Нюра безропотно подчинялась,

прерывала экзекуцию и все успокаивались. Впоследствии побоища прекратились

естественным путем - как только Вовка вырос настолько, что мог сравняться

с матерью по силе.

А с Янкой мы вдвоем

самозабвенно часами играли в куклы. У нас их было огромное количество, и

у каждой куклы -своя роль. Мы разыгрывали с ними целые сериалы, в которых

участвовали одновременно фолькльорные персонажи, герои "Библиотеки приключений",

разные выдуманные нами фигуры,а также мы сами - Янка, Вовка и Наташка....

Поначалу я никак

не могла разобраться в тонкостях семейных связей и считала все дворовое

население своей родней. Я не сомневалась, что домработница Татьяна - член

нашей семьи. Про Вовку я знала точно, что он - мой молочный брат. Дело в

том, что в возрасте полутора лет он чуть не умер от дизентирии. Это был сорок

седьмой год, и с лекарствами было туго. Врачи сказали, что спасти ребенка

может только женское молоко. Мне было тогда несколько месяцев, и мама еще

кормила меня грудью. Она стала сцеживать для Вовки молоко, и он выздоровел.

Так что, с Вовкой все было ясно. А вот почему Тимофей мне настоящий дядя,

а дядя Ваня не настоящий, я никак не могла взять в толк. Или почему говорят,

что Лека Кузнецова моя сестричка, а Янка просто подружка. Не будучи в состоянии

разобраться в этих сложностях, я чувствовала связь между всеми жителями двора

и воспринимала их, как, наверное, древние люди воспринимали свой род. Обитатели

близлежащих дворов: дружественные нам дети, их родители и соседи, были для

меня чем-то вроде племени. То есть - вначале семья, потом род, потом племя,

а за пределами обитания племени находился весь остальной мир - чудь, неведомая

и пугающая. О ее жизни мало что было известно - так, кое-какие обрывки.

Помню, как женщины нашего двора обсуждали поведение некоей Фирки-парикмахерши.

Ее мужа Оскара, то ли уголовника, то ли просто москалевского сявку, посадили

в тюрьму, а Фирка в его отсутствие, надо полагать, загуляла.

- Ой, что будет, что будет, когда Оскар вернется!

- восклицали женщины.

- Наверное, что-то ужаное! - думала я. И от

этих мыслей, бывало, долго не могла заснуть. Не исключено, что всем нам тоже

грозит опасность, не зря же взрослые так волнуются!

И вот Оскар вернулся. Мы услышали женский визг

и крики на соседней улице, но скоро все стихло. Оскар удовлетворился примитивным

мордобоем, после чего супруги помирились. Вечером я видела из окна, как

они вдвоем разгуливают под ручку - ничего особенного, довольно худосочная

низкорослая парочка.

А еще я боялась фининспектора. Дело в том,

что моя бабушка неплохо шила. Она не была профессиональной портнихой, но

ей постоянно приходилоясь сидеть за машинкой - обшивать мою маму, красавицу

и франтиху; жену племянника, а также, домработницу Татьяну и ее кузину Надежду,

сыгравшую впоследствии роковую роль в нашей семейной драме. И для меня тоже

нужно было постоянно что-то мастерить. А время, знаете, было какое! Достаточно

было одного сигнала, чтобы это занятие официльно было признано криминальным,

со всеми вытекающими отсюда последствиями. Бабушка часто поглядывала в окно,

волновалась, готовилась в любой момент спрятать подальше свое шитье. Если

я плохо ела или капризничала, она грозила мне пальцем и говорила: "Смотри,

вызову фининспектора!" Я очень четко представляла себе эту картину - как

нашу улицу переходит маленький человечек, весь в черном, в шляпе, в темных

очках, в перчатках и с блестящим портфелем в руке.

И был в моей жизни

еще один страх.

Помню, один раз,

когда мне было от роду лет пять, я спросила у мамы, скоро ли папа вернется

с работы.

- Нет, не скоро.

- Почему?

- У него сегодня партийное собрание.

- Фу,- закапризничала я, - собрание партийное,

собрание противное...

Мы с мамой стояли на лестничной площадке перед

входной дверью. Я помню, как она побледнела, как на лице ее отразился смертельный

ужас, и она прошептала, едва шевеля губами:

- Никогда больше так не говори, никогда...

И тут я поняла, что речь идет о чем-то невыразимо

жутком и гибельно опасном - куда там Оскару с фининспектором! Этот страх,

наверное, до сих пор еще живой. Его знает все мое поколение.

Не больше значения,

чем степени родства, я придавала национальности своих соседей. Вернее, я

просто не знала, что такое национальность. Иногда мои родители употребляли

в разговоре непонятные мне слова - вроде - "аспирант', " доцент", "еврей".

- Он аспирант?.... - Он еврей?.....

Я полагала, что речь идет о каких-то смежных

понятиях.

Со словом "жид" я познакомилась в школе, но

считала его просто одним из грубых ругательств. Оно еще не ранило мои национальные

чувства по причине полного отсутствия таковых. Тем более, что несмотря на

малый рост и тщедушное сложение, меня в классе не обижали, хоть там было

полно разнопородной шпаны: приносили на уроки финки, били окна прямо среди

бела дня; ученики при этом прятали головы под парты. На всю школу славилась

уголовная цыганская династия Партола, свирепствовал неукротимый переросток,

второгодник Гапаян, которого потом отправили в исправительную колонию. В

четвертом классе нас с ним усадили за одну парту. Учительница надеялась на

мое благотворное влияние. Вместо этого он учил меня всяким гадким словечкам,

грозился зарезать моего папашу и для убедительности вынимал нож...

Но, кажется, меня

опять отнесло в сторону.

Я хотела сказать, что в отличие от меня, моя

Янка, девчонка яркая, темпераментная. и весьма конфликтная, которая ссорилась

и дралась с своими одноклассниками, постоянно ходила у них в "жидовках".

Один раз она поругалась со мной (это был чуть ли не единственный случай)

и обозвала жидовкой меня. Я ужасно обиделась, поплелась в слезах домой и поведала

бабушке о своем горе. Когда вечером бабушка рассказала про это отцу, тот

стал дико хохотать, аж пополам перегибаться:

- Янка? Наташу? Жидовкой? Ха-ха-ха!!! Ой, не

могу.... (Янка-то была чистокровная).

Но я совершенно не понимала, что же тут смешного,

если она так обзывается.

Когда в шестьдесят

первом году моему отцу дали квартиру, и мы переехали жить в новый район,

наши связи с жителями москалевского двора не оборвались. Мы писали друг другу

поздравительные открытки к праздникам, ездили на дни рождения и просто в

гости. Мы были в курсе всех тамошних событий.

Моя Янка очень

рано созрела и к тринадцати годам превратилась в яркую южную красавицу, за

которой волочился хвост ухажеров разного возраста. В пятнадцать лет она поклялась

в верности некоему подающему большие надежды студенту из донецкого политехнического,

и насколько мне известно, по сей день не нарушила эту клятву. Янкина мама

достала ей путевку в молодежный спортивный лагерь где-то у себя в Донбассе,

и там вечером на танцах (теперь это называется дискотека) Янка встретилась

со своим суженым. Звали его Олег. Такой потрясающей девченки никогда еще

не видел. Это была любовь с первого взгляда. И хоть парень был намного старше

Янки, она стала его первой девушкой.

- Он некрасивый, - говорила мне Янка, - я люблю

его, через три года он окончит институт, и мы поженимся.

Как говорится, "зная автора по предыдущим работам",

я сомневалась, что янкиных чувств хватит на столь длительный срок. И взрослые

тоже считали, что как только появится очередной смазлиый претендент, она

позабудет своего Олега. Но нет! Янка разогнала всех ухажеров, по вечерам

сидела дома и писала письма в город Донецк. Через три года, действительно,

сыграли скромную свадьбу, и молодая чета уехала в Баку, где Олегу предстояло

работать по распределению. Они промучились какое-то время в азербайджанском

общежитии и вместе возватились в наш родной двор, где родился их первый,

а затем и второй ребенок.

Вовка с течением

времени не избавился от любви к приключениям, и продолжал иногда подворовывать.

Марик решил направить его активность в другое русло и взял Вовку в свою

альпинистскую секцию. Стал таскать его на тренировки, даже ездил с ним однажды

в Крым на соревнования по скалолазанию. Вовка делал ошеломляющие успехи. Вернувшсь

из Крыма, он ночью влез по вертикльной стене нашего дома в окно кузнецовской

квартиры и что-то там у них свиснул.

Но не подумайте, будто Вовка вырос уголовником.

Нет, он стал нормальным работящим мужиком, кажется, бондарем, женился

и даже зачем-то вступил в партию. А если он и отличался какими-нибудь слабостями,

то только по акогольной части. И то в пределах местных норм. Сейчас он

уже дедушка. Его сын был ранен в Афганистане, а дочь свою он назвал Наташей.

- Ну что,- сказала я Янке, узнав про этот факт,

- теперь ты поняла, кого он любил по-настоящему?

Марик, по примеру

моего отца, который был для него большим авторитетом, после технического

вуза окончил еще и мехмат университета. Потом женился на белокурой Валентине,

которая сильно и долго этого хотела. Работал он в престижном по тем временам

НИИ, писал диссертацию под руководством известного академика, много тренировался,

возвращался домой поздно. Валентина сидела вечерами в бывшей тети кокиной

комнатке и терпеливо ждала. Тете Симе все это не нравилось: ведь они с

дядей Ваней всегда были вместе! Она пробовала высказывать свое недовольство

сыну, но тот лишь отшучивался. Однажды тетя Сима не выдержала, и обратившись

к невестке, воскликнула:

- Удивляюсь я тебе, Валя! Как ты можешь это

терпеть?... Что это за семья! Что это за муж, который приходит домой

только ночевать!

- Ну и пусть, - спокойно ответила Валентина,-

мне и этого достаточно - чтобы хоть ночью ко мне возвращался.

Каждый год Марик отправлялся в горы: зимой

съезжать с отвесных склонов на лыжах, а летом вбзираться на неприступные

вершины. Женщины умирали от страха, они уговаривали его остаться - хватит,

дескать, уже не мальчик, семейный человек, мы больше так не можем... Вот

если бы родился ребенок, может, ради него бы он бросил свои опасные игры.

Марик мечтал о сыне, Валя лечилась в больнице, но их брак оставался бесплодным.

Летом, в год своего тридцатитрехлетия Марик

пообещал, наконец, что этот поход будет последним, и уехал на Памир. Уже несколько

лет он проводил свой отпуск именно там. Один раз на скалах Памира его во

время грозы ударила молния, он получил серьезные ожоги, и чудом выжил. Другой

раз, за год до описываемых событий, он взял с собой в поход Валентину. Та,

естественно, не лазила по горам, а ждала в лагере в долине. Однажды она мыла

в ручье посуду, и с ее пальца соскользнуло обручальное кольцо. Упорные поиски

оказались безуспешными. Это был дурной знак, но в тот раз Марик спустися с

очередного пика целый и невридимый. Надеялись, что и этим летом все обойдется.

Валя ждала мужа в Харькове. У нее была для него хорошая новость - вскоре

после его отъезда она обнаружила, что беременна.

В начале августа к нам во двор привезли цинковый

гроб. Говорят, при восхождении откололся кусок скалы со вбитым в него крюком.

Могучие руки не удержали Марика, он сорвался в пропасть и разбился о камни.

На кладбище Валя просила открыть гроб:

- Я хочу поглядеть на него, - говорила она

его друзьям.

Те не позволили:

- У него не осталось лица, - объясняли они.

Альпинисты и математики (которые, по большей

части, были едины в двух лицах) выступали с речами возле свежей могилы,

Валентина тихо плакала и что-то шептала. Янка заходилась в рыданиях и буквально

валилась с ног. Олег крепко держал ее, иначе она бы упала. Тетя Сима казалась

совершенно невозмутимой. Я не видела у нее ни одной слезы - ни на похоронах,

ни дома на поминках, где она никому не позволила занять свое место у плиты

и поддерживала застольную беседу. Иван Терентьевич все время был рядом с

ней.

А месяцев через

семь Валя родила пацана, и в нашем дворе снова появился Марик. Марик -маленький,

или Марк Маркович, как он любил называть себя в детстве.Ни прежде ни потом

не доводилось мне видеть таких широкоплечих младенцев.

Когда наша семья

переехала на новую квартиру, одну из освободившихся комнат заняли Кузнецовы,

а во второй поселился новый жилец - неуживчивый пенсионер Сенькин со своей

супругой. И с этого момента спокойная жизнь во дворе окончилась. Сенькину

показалось скучно, что соседи живут дружно, и он решил их перессорить. Для

этой цели он пытался заключить союз с тетей Шурой, но у него ничего не

получилось. Тогда старик решил действовать водиночку. Он приловчился срезать

во дворе веревки, и только что выстиранное белье падало в угольную пыль,

он сбрасывал мусор из окна второго этажа прямо на коляску, в которой спал

янкин младенец; даже не поленился написать жалобу в домоуправление: дескать,

профессор Кузнецов подпустил мне в комнату живую крысу. В ответ на это янкин

муж Олег, ныне хозяин небольшого завода, а тогда всего лишь скромный изобретатель

и кандидат технических наук, составил ответную коллективную

жалобу. Ее подписали все соседи, кроме Симочки

и Ефимчика.

- Погромов боятся, - заключила Янка.

Не помню, чем завершилась эта борьба. Старика

Сенькина давно уже нет на свете, его жена этой весной умерла в богадельне;

ушли из жизни Симочка и Ефимчик, наверное, вместе - я не могу представить

их иначе. Нет янкиных дедушки с бабушкой, а молодая семья давно переехала

в новую, шикарно отремонтированную квартиру. Нет Зои Николаевны, Шуры...

После смерти матери Зина сразу вышла замуж. Уже давно покинули наш дом Кузнецовы:

дяде предложили место ректора в новом вузе в Алма-Ате, и они всем составом

тронулись с места. Потом тем же составом удрали от местного национализма

в город Днепропетровск. Ольга Ильинична осталась в Харькове со своей старшей

дочерью. Она совсем немного не дожила до своего девяностолетия, сохранив

до последних дней недюжинный ум и волю.

- Как не хочется умирать. - говорила она мне

незадолго до своей смерти, - так интересно посмотреть, что у него (Горбачева)

получится!

А для тети Симы и дяди Вани перестройка и все,

что за ней воспоследовало, было полным крушением того, во что они верили,

ради чего воевали и усердно работали всю жизнь. Поначалу старики никак не

могли с этим примириться.

- Дедушка, ты у нас сталинист! - кричал в запале

спора подрастающий Марик.

- Ну что ж, давай! Учи деда-ветерана, вы ж

теперь все такие грамотные! - отвечал Иван Тереньевич.

После смерти тети

Симы из всех моих бывших соседей во дворе остался только старенький дядя

Ваня.

Но в середине

этой осени в бывшую тети кокину комнатку, где некогда стояло трюмо с кокетливыми

куколками; где потом вечерами ждала любимого мужа белокурая Валентина; где

на стене, рядом с большой фотографией непокоренной памирской вершины, красуется

альпинистское снаряжение Марика-старшего, любовно собранное и развешенное

руками Ивана Терентьевича, - так вот, в эту самую комнатку привел молодую

жену Марик-младший..

Ему уже исполнился двадцать один год, весной

он окончит институт. Внешне Марик очень похож на своего отца - даже выше

ростом, но светлый и не такой откровенно мужественный на вид. Он тоже добрый,

хороший мальчик, однако, опасные игры со стихиями природы его не привлекают.

Он хочет жить для своей семьи, хочет построить дом, хочет, чтобы его жене

и будущим детям было хорошо, хочет зарабатывать деньги честным трудом и потому

собирается эмигрировать в ФРГ.

А в остальных квартирах живут совершенно не

знакомые мне люди. Весь второй, хозяйский, никифоровский, этаж занимает теперь

семья экспедитора мясокомбината. С улицы в окнах видны хрустальные люстры,

во дворе постоянно разгружаются какие-то машины, а на чердаке у них, еще до

всякой перестройки, соседи видели огромное количество сложенной штабелями

копченой колбасы.

Глядишь, скоро и лавку откроют.....

ЭХ4. осень93. г. Харьков

|

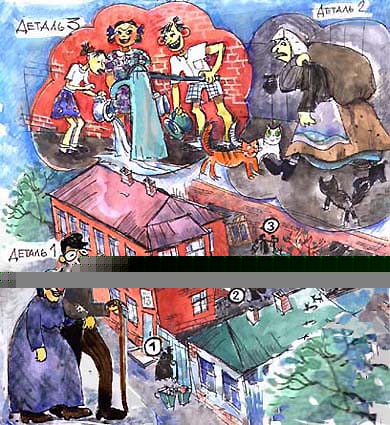

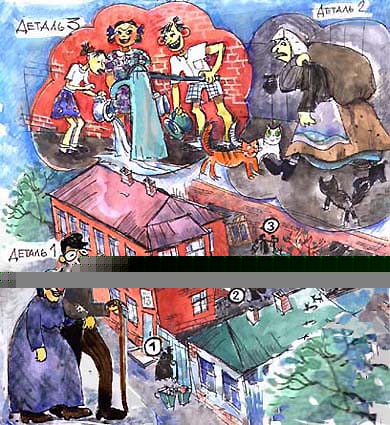

Майское утро во дворе

бывшего

дома купца Никифорова.

1)

Симочка и Ефимчик вышли на прогулку.

2)Тетя

Шура возвращается с ночного дежурства.

3) Перед тем, как идти

в школу, автор и его друзья полощут

свои горшки у колонки, из которой в дореволюционное время проезжие

извозчики брали воду для лошадей.

Москалевка. Пятидесятые

годы.

|